性能需求与专业匹配度分析

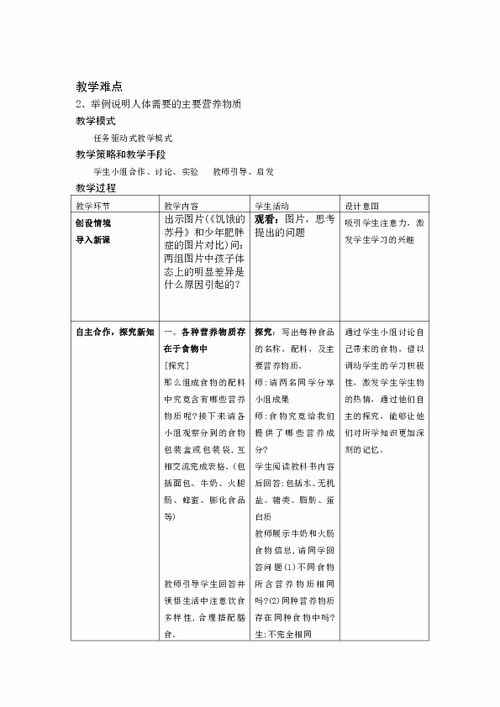

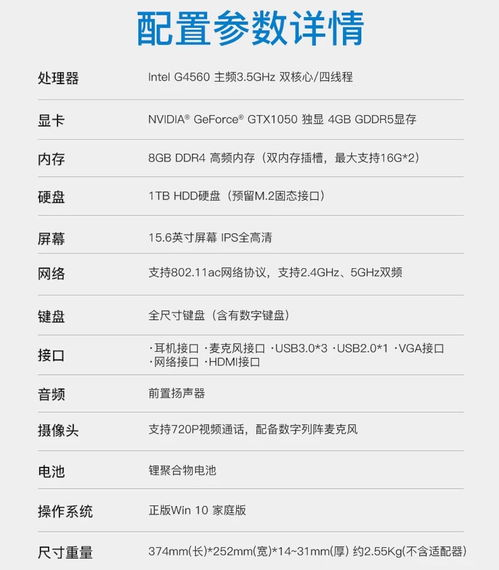

学生用电脑的核心选购原则需围绕专业特性展开。文科类专业通常侧重文档处理与网络学习,英特尔i3/Ryzen3处理器搭配8GB内存即可满足日常需求。而理工科涉及编程(Python/Matlab)或3D建模(CAD/SolidWorks)则建议选择i5/Ryzen5及以上CPU,并配备独立显卡(GTX1650/RX6500等级)。

建筑与设计类专业需重点关注图形处理能力,NVIDIA Studio认证的创作本往往集成优化驱动,在Adobe全家桶运行时效率提升40%以上。医学院学生则要留意解剖软件的兼容性,Visible Body等应用对触控屏的支持程度。如何判断自己的真实性能需求?建议参考教学大纲中的软件清单进行反向匹配。

移动场景与设备便携性平衡

频繁往返教室、图书馆的学生群体需要权衡重量与续航表现。14英寸笔记本通常控制在1.3-1.5kg,配合60Wh以上电池可实现8小时离线使用。二合一设备虽然增加手写笔功能,但散热设计往往受限,工程类专业需慎选。特别提醒:标注"轻薄本"的产品并非都适合携带,部分采用金属机身的型号实际重量可能超过1.8kg。

充电方案的智能化也是考量重点,支持PD快充的设备能通过移动电源补电,避免自习时插座争夺战。近年崛起的ARM架构电脑(如Surface Pro X)虽续航长达15小时,但存在专业软件兼容性风险,购买前需验证专业工具链支持情况。

扩展接口与未来升级空间

教学场景中设备连接需求具有不可预见性,完善的接口配置可减少转接器依赖。推荐选择至少配备2个USB-A、1个HDMI及雷电4/USB4接口的机型,外接显示器或数位板时更从容。内存与存储扩展性直接影响使用周期,支持双通道内存插槽和M.2硬盘位的设备,后期升级成本可降低50%。

工程类学生应特别关注RJ45网口配置,部分实验室环境仍未普及WiFi6。通过京东方的产品数据库分析,82%的学生在第三学年会产生升级需求,而板载内存设计的产品平均更换周期提前1.2年。选择可拆卸电池设计的机型还能延长设备服役年限,这项隐性价值常被选购者忽视。

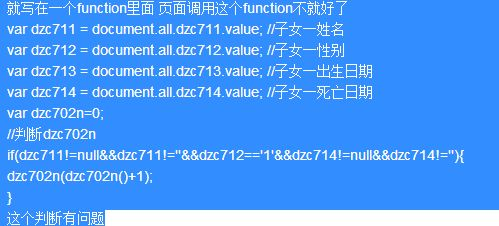

教育优惠与选购渠道验证

主流品牌的教育商店通常提供10-15%的专享折扣,需通过EDU邮箱认证获取购买资格。苹果Back to School活动附赠耳机等配件,折算后相当于降价20%。但要注意授权渠道与第三方店铺的价差中可能隐藏翻新风险,建议查验机身序列号与保修状态。

二手市场存在特定价值洼地,如企业批量置换的ThinkPad T系列,但需掌握基本的硬件检测技能。专业设备采购方面,部分高校与厂商签订框架协议,通过校园信息化办公室采购可比零售价低30%,这项隐藏福利很多新生并不知晓。

软件生态与系统兼容性核查

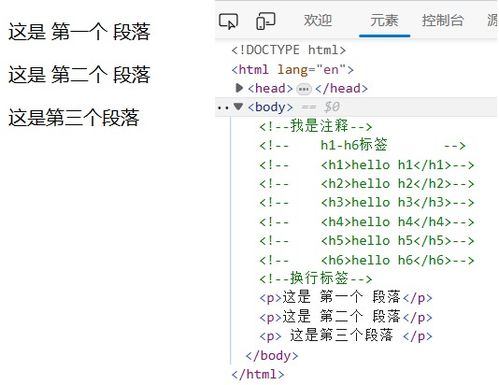

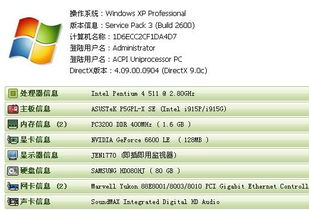

教学软件存在明显的平台依赖特性,部分金融建模工具仅支持Windows环境,而Xcode开发必须使用macOS。使用Boot Camp安装双系统可能影响硬件保修条款,M芯片Mac用户更面临虚拟化限制。建议访问课程官网查看推荐配置,或直接联系助教获取往届学生的软硬件使用反馈。

Linux系统的兼容性需要重点评估,虽然计算机专业常用该环境,但部分型号的无线网卡(如Killer系列)驱动适配较差。通过查阅Ubuntu认证硬件列表可规避75%的兼容性问题,这项预检工作能节省后期大量调试时间。

选择学生用电脑实质是平衡当前需求与未来扩展的动态决策过程。核心配置应预留20%性能冗余以应对课业升级,同时建立完善的验机流程规避翻新风险。建议将总预算的15%分配至延保服务和外设配件,通过京东学生认证等渠道最大化购置效益。记住,最适合的机型往往出现在需求分析与市场行情的交叉点上。